Das hepatozelluläre Karzinom (HCC) ist ein potenziell tödlicher Tumor. Der entscheidende Faktor: der Zeitpunkt der Diagnose. Wird HCC früh erkannt, bestehen Chancen auf eine vollständige Entfernung und im besten Fall auf Heilung. Doch die Realität sieht oft anders aus: Viele Fälle werden erst in einem späten Stadium entdeckt, wenn nur noch intensive und kostspielige Therapien möglich sind.

Doch was, wenn wir die Spielregeln ändern könnten?

Genau hier setzt das Projekt RACOON-MARDER an. MARDER steht für “MRI and AI assisted personalized HCC risk stratification in chronic liver disease for early intensified screening”. Ziel von MARDER ist es, mithilfe von MRT-Daten, klinischen Informationen und modernen KI-Ansätzen die Risikopatient:innen zu identifizieren, die besonders engmaschig überwacht werden sollten. So könnte ein personalisiertes, MRT-basiertes Screening etabliert werden, das die bislang gängige, aber limitierte Sonographie sinnvoll ergänzt.

In diesem Interview sprechen wir mit Prof. Dr. Timm Denecke, einem der führenden Köpfe hinter RACOON-MARDER. Prof. Denecke ist Professor für Radiologie und Lehrstuhlinhaber an der Universität Leipzig, sowie Direktor der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Universitätsklinikum Leipzig. Mit seiner Expertise in der hepatopankreatischen Bildgebung gibt er uns einen tiefen Einblick in die Ziele, Herausforderungen und Chancen des MARDER-Projekts.

Herr Prof. Denecke, wie kam es zur Entstehung von RACOON MARDER?

Die Idee zu MARDER entstand in Gesprächen über Leberprojekte mit meinen Forschungspartnern hier am Universitätsklinikum Leipzig. Wir arbeiten aktuell schon an zwei Verbundprojekten, die sich beide mit chronischen Lebererkrankungen und der Entstehung des HCC beschäftigen. Dieses Risiko ist bei Patient:innen mit Leberzirrhose bekanntermaßen erhöht, aber nicht gleichmäßig. Noch immer ist nicht abschließend aufgeschlüsselt, bei wem und wann ein HCC entsteht und welche Kaskade biologischer Prozesse dazu führt.

In diesen bestehenden Projekten werden zum einen neben der radiologischen Bildgebung detaillierte Analysen wie Genomics und Proteomics genutzt um virtuelle Modelle der Lebergewebsschäden und der Entartung zum HCC zu modellieren.

Dieser Ansatz ist in meinen Augen ausgesprochen innovativ, da er fein skalierte Analysen mit radiologischer Bildgebung auf Makroebene verbindet und so ein ganzheitliches Bild liefert. Allerdings bezieht er sich auf prospektiv gesammelte Daten in, da sehr aufwendig, kleinen Patientenkohorten.

Für mich persönlich war der Ansatz aber nicht der einzige Weg. Wenn ich schnell zu verwertbaren Ergebnissen kommen möchte, möchte ich mich nicht allein auf prospektive Daten aus kleinen Patientengruppen stützen, sondern möglichst auf Daten, die wir schon haben. Es geht uns ja darum, möglichst zeitnah ein Instrument für die breite Masse der Risikopatient:innen zu entwickeln – ein Werkzeug, das dabei hilft, das individuelle HCC-Risiko von Patient:innen genauer einzuschätzen. Und da kommt die KI ins Spiel.

Aus der KI-Forschung in der Radiologie wissen wir, dass solche Entwicklungen vor allem retrospektiv gelingen, wenn ausreichend große Mengen referenzierter Daten, d.h. die Auflösung der Fragestellung liegt vor, verfügbar sind. Dafür braucht es umfangreiche, qualitativ hochwertige Datensätze, inklusive ergänzende, relevante klinische Parameter. Wir brauchen also Bilddaten von Patient:innen, von denen wir wissen, dass sie später ein HCC entwickelt haben. Am vielversprechendsten sind für diesen Zweck MRT-Bilddaten. Dazu braucht man eine Kontrollgruppe, die nachweislich im definierten Zeitraum eben kein HCC entwickelt haben.

Auf dieser Grundlage lässt sich dann ein Algorithmus an den MRT-Bildern und den klinischen Daten trainieren, der als Aufgabe hat, das Risiko ein HCC in kurzer Zeit zu entwickeln auf Basis der Ausgangs-MRT-Aufnahmen berechnet – also wann und wo und bei wem ein Leberkrebs entstehen könnte. Damit greifen wir dieselbe Grundidee und Grundstruktur wie im ursprünglichen Projektantrag des RACOON auf, übertragen ihn aber auf die radiologische Bildgebung: retrospektiv, datengetrieben und mit dem Ziel, rasch ein praxistaugliches Ergebnis zu erzielen. Ein sehr gut geeigneter Use-case für unser NUM-RACOON.

Warum ist es so wichtig, hepatozelluläre Karzinome frühzeitig vorherzusagen?

Das hepatozelluläre Karzinom ist ein potenziell tödlicher Tumor. Je früher er entdeckt wird, desto besser sind die Chancen, den Tumor vollständig zu entfernen und den Patienten im Bestfall zu heilen – ähnlich wie bei Brust- oder Prostatakrebs spielt also hier die Früherkennung eine Rolle.

Beim HCC gibt es jedoch eine Besonderheit: Menschen haben, anders als beim Brustkrebs oder dem Prostatakrebs nicht generell (geschlechtsspezifisch) ein hohes Risiko Leberkrebs zu entwickeln. Die Patient:innen mit erhöhtem HCC-Risiko haben eine geschädigte Leber, eine chronische Lebergewebserkrankung. Das schränkt zum Zeitpunkt der HCC-Diagnose noch dazu die chirurgischen Möglichkeiten den Tumor zu entfernen stark ein, bei kleinen Tumoren kommt eine Lebertransplantation in Frage. Deshalb ist es besonders wichtig, den Tumor früh und in kleinerer Größe zu erkennen, um die Leber im Rahmen der Therapie möglichst zu schonen zu können und trotzdem den Tumor entfernen zu können.

Ein weiterer entscheidender Aspekt betrifft die Lebertransplantation. Sie kann sowohl das HCC entfernen als auch die zugrunde liegende Lebererkrankung lösen. Da Spenderorgane jedoch sehr begrenzt sind, kommen nur Patient:innen infrage, deren Tumore noch klein sind und bei denen ein geringes Risiko für die Rückkehr der Tumorerkrankung besteht. Auch hier ist eine frühe Erkennung der Schlüssel, um eine Heilungschance zu ermöglichen.

Welche Ziele verfolgt die MARDER-Studie und welche Herausforderungen müssen bei der Forschung überwunden werden?

Das Ziel der MARDER-Studie ist nicht die Früherkennung per se, sondern die Entwicklung eines Instruments zur Risikostratifizierung. Patient:innen sollen bestimmten Risikogruppen zugeordnet werden: beispielsweise mit einem sehr hohen Risiko, innerhalb der nächsten drei Jahre ein HCC zu entwickeln, oder mit einem deutlich geringeren Risiko.

Solche Risikopatient:innen sind heutzutage schon in Screening-Programmen untergebracht. Das Screening wird aber in der Regel mit einer nativen Sonografie, einer B-Mode Sonografie, gemacht. Diese ist in der Früherkennung nicht sehr sensitiv: die Leber wird nicht immer vollständig abgetastet, kleine Knoten bleiben möglicherweise unentdeckt.

Hier setzt die MARDER-Studie an: Mit einer präzisen Risikostratifizierung könnten Hochrisikopatient:innen gezielt engmaschiger kontrolliert werden – etwa mit aufwendigeren, kostenintensiveren Methoden wie der MRT. Für die breite Masse wäre das nicht realisierbar, aber für eine kleinere Subpopulation mit nachweislich erhöhtem Risiko würde ein intensiveres Screening medizinisch und ökonomisch Sinn machen.

Wie könnten ihre Forschungsergebnisse den Klinikalltag und die Patientenversorgung verbessern?

Wenn die Studie erfolgreich ist, könnte ein Algorithmus künftig das Risiko für die Entstehung eines HCC berechnen – mit einer prozentualen Wahrscheinlichkeit und einem klaren Zeitfenster. Damit ließen sich Risikopatient:innen in eine intensivierte Vorsorge einschließen.

Das bedeutet: engmaschigere und präzisere Bildgebung sowie eine höhere Sensibilität auf Patientenseite für die Wichtigkeit von Vorsorgeuntersuchungen. Heute kommt es noch häufig vor, dass Patient:innen Vorsorgetermine versäumen und dadurch wertvolle Zeit verloren geht. Ein klarer Risikostempel würde helfen zu verhindern, dass sie „durch das Raster fallen“.

Wichtig ist dabei: Niemand würde dadurch schlechter behandelt oder aus dem Screening rausgenommen werden – die Vorsorge würde lediglich gezielt intensiviert, wo es am meisten Nutzen verspricht. Es gibt dann also keine komplette Entwarnung, sondern eher eine Sensibilisierung der Patient:innen, bei denen es von entscheidender Bedeutung ist und sie wirklich Lebensjahre gewinnen können. Aber erstmal müsen wir die MARDER-Arbeit machen, bevor es zur Neudiskussion des Screenings kommen kann.

Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz in ihrem Projekt?

Bereits heute lassen sich anhand von MRT-Bildern manchmal bestimmte Risikomarker erkennen – etwa dysplastische Knoten. Hinzu kommen klinische Risikofaktoren wie Art und Ausprägung der Lebererkrankung, z.B. ein Virus, oder Alkohol. Klinisch und bildgebend haben wir also die Möglichkeit, schon jetzt ein höheres Risiko zu adjustieren.

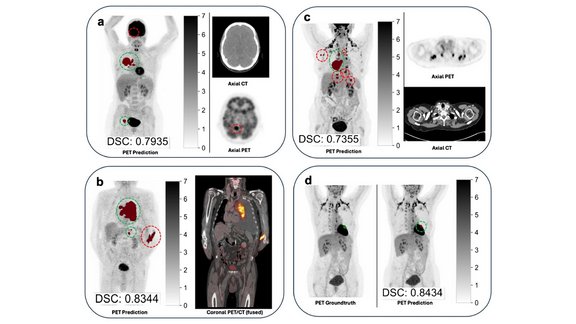

Mit der künstlichen Intelligenz wird das aber objektiviert. Vieles bleibt dem menschlichen Auge verborgen und genau hier setzt die KI an: Mit Deep-Learning-Methoden sollen Algorithmen trainiert werden, die für uns unsichtbare Muster identifizieren, welche auf ein erhöhtes Risiko hindeuten. KI macht das „Unsichtbare sichtbar“ und kann das herausfiltern, was essenziell ist, um das Risiko für einen Patienten zu bestimmen – um zu sehen, wo sich möglicherweise eine maligne Erkrankung entwickelt.

Ein wichtiger Bestandteil des MARDER-Projekts ist daher natürlich auch die Kontrollkohorte: also Patient:innen, die nachweislich ein MRT erhalten haben und innerhalb von fünf Jahren kein HCC entwickelt haben. Denn es wäre wenig sinnvoll, das Trainingsnetzwerk ausschließlich mit Positivfällen zu füttern.

Die Datenbasis an sich besteht also primär aus MRT-Bildern, ergänzt durch klinische Informationen wie den Zustand der Lebererkrankung und verschiedene Patientenparameter. Mit diesem gut sortierten Datensatz kann dann KI-Entwicklung betrieben werden, dabei geht es auch um kleinere Ziele, der automatischen Erkennung der Leber und der Ursache und Ausprägung der Lebererkrankunge etwa. Hier arbeiten wir mit mehreren Partnern zusammen.

Neben dem NUM sind das das Kernteam mit den Universitätskliniken Charité, MHH, LMU und dem UKL. Dazu kommen Tech-Partner wie Mevis-Fraunhofer und Mint Medical und Entwickler des DKFZ. Das ist ein denkbar starke Konsortium und gemeinam dieser Aufgabe gewachsen.

Welche weiteren Entwicklungen sehen Sie innerhalb des Projektes?

Spannend ist natürlich wie gesagt, dass sich auf der Grundlage von RACOON-MARDER weitere Subprojekte entwickeln lassen. Wenn man einmal 800 so sorgfältig ausgewählte MRT-Untersuchungen der Leber zur Verfügung hat, liegt es nahe, diese auch für andere Fragestellungen zu nutzen – etwa für die Entwicklung automatisierter Algorithmen zur Segmentierung von Organen wie Leber, Milz oder Pankreas, die im MRT ebenfalls abgebildet werden.

Ziel ist es, solche Verfahren möglichst robust und geräteübergreifend einsetzbar zu machen. Denn aktuell liefern MRTs je nach Gerät und Sequenz noch sehr variable Bilder, mit denen gängige Algorithmen oft nicht universell umgehen können.

Darüber hinaus könnten wir mithilfe von KI auch die Kategorisierung von Lebererkrankungen weiterentwickeln: Lassen sich automatisiert Rückschlüsse auf Ursache oder Schweregrad ziehen? Können wir aus den Daten ableiten, wie stark beispielsweise eine portale Hypertension ausgeprägt ist?

Das sind sicherlich keine „low-hanging fruits“, sondern ambitionierte Teilziele. Aber gerade diese Perspektive macht das Projekt spannend: Aus der intensiven Arbeit mit den Daten könnten sich vielfältige zusätzliche wissenschaftliche Mehrwerte generieren lassen, die sich zukünftig als Tools für die Patientenversorgung nutzbar machen lassen können.

Welche Rolle spielt die RACOON Infrastruktur in ihrem Projekt?

Wir haben das MARDER-Projekt so kreiert, dass es ein ziemlich passgenauer Use Case für RACOON ist, wie es initial aufgebaut wurde. Damals, in der ersten Förderperiode mit Fokus auf die Coviderkrankung, haben alle deutschen Universitätskliniken Lungen-CTs eingebracht.

Genauso verläuft es jetzt mit dem MARDER-Projekt. Alle Universitätskliniken können passende Fälle einspeisen, sodass eine ausreichend große Kohorte entsteht, um einen zuverlässigen Algorithmus zu trainieren. Bei derzeit 38 Standorten müssten im Schnitt etwa 20 Fälle pro Standort eingebracht werden, um das Rekrutierungsziel zu erreichen. NUM-RACOON ist prädestiniert dafür, Bilddaten und klinische Daten deutschlandweit in hoher Qualität zu sammeln und zu bündeln – ich kenne kein vergleichbares Netzwerk.

Die Grundlage des Projekts bilden also die Fälle, die von den Standorten eingebracht werden – und gerade bei MARDER ist die Vorbereitung dieser Fälle besonders aufwendig. Zwar müssen die MRTs nicht von Hand segmentiert werden, doch die Datensätze müssen sorgfältig ausgewählt, exakt referenziert und mit klinischen sowie paraklinischen Informationen ergänzt werden. Entscheidend ist also, dass möglichst alle NUM-Standorte aktiv mitziehen, Fälle beitragen und hochladen. Nur so können wir eine ausreichend große Datenbasis schaffen, um die Projektziele erfolgreich zu erreichen.

Neben den wissenschaftlichen Zielen: Welche Erfahrungen konnten Sie bisher in der Zusammenarbeit mit dem NUM und RACOON machen?

Im Themenraum 6 des Netzwerk Universitätsmedizin (NUM) habe ich die Zusammenarbeit als ausgesprochen konstruktiv und zielgerichtet erlebt. Es wurden viele gute Ideen für die dritte Förderperiode eingebracht, weit mehr als tatsächlich gefördert werden konnten, und dennoch war die Diskussion über Auswahl und Priorisierung stets höchst kollegial und stellte ein größeres Ziel voran – nämlich zu zeigen, was die Radiologie im NUM leisten kann. Das war für mich eine sehr positive Erfahrung. Dass die radiologische Community diese Herausforderung so souverän gemeistert hat und die Partner aus den anderen medizinischen Fachdisziplinen und aus der IT hinter sich versammeln konnte, hat mich beeindruckt.

Besonders begrüße ich, dass das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR), Mittelgeber des NUM, inzwischen die interdisziplinäre Ausrichtung verpflichtend vorgibt – etwas, das ich in den ersten Förderphasen teils vermisst habe. So konnten wir beispielsweise die Hepatologie mit Frau PD Dr. med. Anna Saborowski aus Hannover in unser Projekt einbinden, was essenziell ist um nah am tatsächlichen Need zu bleiben und die Bildgebung mit den paraklinischen Parametern korrekt einzuordnen. Auch Aspekte wie Geschlechtergerechtigkeit und die Einbeziehung mehrerer Standorte in den Leitungsteams der einzelenen Projekte sind jetzt fest verankert. Das bedeutet, man muss wirklich breit vernetzt arbeiten was uns aber ermöglicht höchstklassigen Input aus einer Vielzahl von Blickwinkeln und Kompetenzen zu bekommen.

Für mich persönlich war das sehr bereichernd: Diese Vorgaben haben mein eigenes berufliches Netzwerk enorm erweitert. Sie fördern Kommunikation und Austausch – und genau das sehe ich als entscheidenden Erfolgsfaktor für jedes Projekt im NUM und im Themenraum 6.

Das Gespräch mit Prof. Denecke zeigt, wie wichtig interdisziplinäre Zusammenarbeit und strukturierte Datenerhebung für die Leberforschung sind. Wir danken Prof. Denecke für die spannenden Einblicke und wünschen dem Projekt weiterhin viel Erfolg.

RACOON-MARDER ist eines von sieben Projekten im Themenbereich 6 des NUM 3.0. Neben MARDER werden auch BRAIN-AI, COMPARE, INCLUDED, LCS, PAIN und PROSTAIT gefördert.

Das Projekt ist breit aufgestellt: Zum Kernteam gehören neben der Universitätsklinikum Leipzig die Medzinische Hochschule Hannover mit PD Dr. med. Anna Saborowski und Prof. Dr.-Ing. Andrea Schenk, Prof. Dr. med. Dominik Geisel von der Charité Berlin und die LMU München unter der Leitung von Prof. Dr. med. Sophia Stöcklein. Auf technologischer Seite unterstützen Fraunhofer MEVIS, das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) und Mint Medical.

Wenn Sie mehr über die laufenden Projekte erfahren möchten, besuchen Sie die Seite des Netzwerk Universitätsmedizin (NUM) oder die Seite des RACOON Network.